Reflexión para el Domingo XXX del Tiempo Ordinario (Ciclo C)

Lecturas: Eclesiástico 35, 12-14.16-18 – “Los gritos del pobre atraviesan las nubes.”

2 Timoteo 4, 6-8.16-18 – “Ahora me aguarda la corona merecida.”

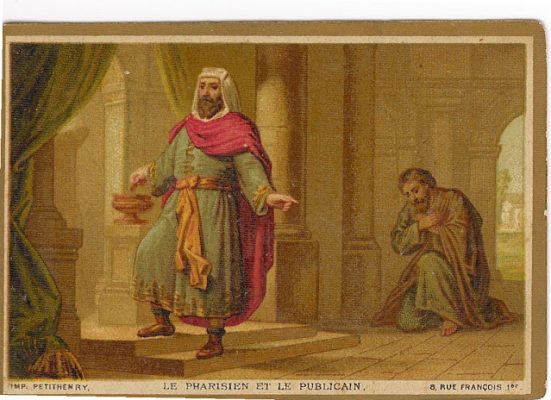

Lucas 18, 9-14 – “El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no.”

- Tres voces, un mismo clamor

Hoy la Palabra de Dios nos presenta tres voces distintas, que resuenan en un mismo tono interior:

la voz del pobre que clama,

la voz del apóstol que confía,

y la voz del pecador que se humilla.

Tres voces que podrían parecer lejanas entre sí, pero que convergen en una sola realidad espiritual:

Dios escucha al humilde.

Y cuando lo hace, no solo concede lo que se pide; transforma a quien lo invoca.

- El grito del pobre que no se apaga

El Eclesiástico nos recuerda con fuerza:

“El Señor es juez justo, que no hace acepción de personas… los gritos del pobre atraviesan las nubes.”

El autor sagrado no describe una relación de favores, sino de verdad:

el pobre no tiene máscaras, no tiene escudos, no tiene estrategias.

Por eso su voz es pura, directa, sin doblez.

Atraviesa las nubes no porque grite más fuerte, sino porque su oración nace del despojo.

La pobreza de la que habla la Escritura no es solo económica: es la pobreza del corazón, esa disposición interior que reconoce la propia dependencia de Dios.

El pobre no tiene recursos para manipular, y por eso se abandona.

Y ese abandono es fe en su forma más desnuda.

El publicano del Evangelio, con su balbuceo humilde, encarna este clamor que asciende sin detenerse.

Y Jesús nos dice que esa oración toca el cielo antes que cualquier discurso perfecto.

- La humildad que justifica

El contraste entre el fariseo y el publicano no es el de un hombre bueno y otro malo, sino el de dos modos de situarse ante Dios.

El fariseo está lleno de argumentos; el publicano, de necesidad.

El primero reza desde su suficiencia; el segundo, desde su verdad.

Ser justificado no significa ser declarado “inocente”, sino volver al orden de Dios.

El fariseo cree que ese orden se construye por el cumplimiento; el publicano descubre que ese orden se recibe como gracia.

En la Biblia, la justicia no es un sistema legal, sino una relación: el justo es aquel que vive en comunión con el querer de Dios.

Por eso Jesús afirma que el publicano “bajó justificado”: su oración humilde lo re-ordenó interiormente, lo devolvió al cauce del amor divino.

El fariseo, en cambio, se queda fuera del Reino no porque sea malo, sino porque no deja espacio para que Dios sea Dios.

Como enseñaba Benedicto XVI, “la fe comienza cuando el hombre deja de confiar en su propio obrar y se entrega a la misericordia que lo rehace desde dentro.”

- La fidelidad de quien ha combatido el buen combate

La segunda carta a Timoteo nos presenta a Pablo en el ocaso de su vida.

No habla como héroe triunfante, sino como siervo confiado: “Yo ya estoy a punto de ser derramado como libación… He combatido el buen combate, he guardado la fe.”

Lo admirable no es su tono victorioso, sino su serenidad.

Pablo no se exalta; reconoce que todo ha sido gracia: “El Señor me asistió y me dio fuerzas.”

Es la humildad del que ha aprendido que el mérito más grande es haber perseverado en la fe cuando todo lo demás parecía perdido.

La “corona merecida” no es un trofeo, sino el abrazo final del Dios fiel.

Así, el apóstol se une al pobre y al publicano: tres corazones humildes que confían, tres oraciones que suben desde el suelo y son escuchadas por el Altísimo.

- El Dios de los pequeños

El hilo invisible de estas lecturas es el rostro de un Dios que se inclina.

Un Dios que no se deja impresionar por discursos, sino por verdades.

Que no busca logros, sino corazones abiertos.

El Dios que escucha el suspiro del pobre, que sostiene al apóstol envejecido, que justifica al pecador arrepentido.

Este es el Dios de Jesucristo, el Dios del Evangelio: el Altísimo que se abaja, el Todopoderoso que se conmueve, el Juez que prefiere la misericordia.

Desde la sensibilidad franciscana podríamos decir: es el Dios que se hizo hermano,

que se despojó para ser hallado en medio de los pequeños, y que solo puede ser hallado allí donde el alma deja de presumir y se deja abrazar.

San Francisco comprendió que el misterio de Dios no se alcanza escalando alturas, sino descendiendo al valle de la humildad.

Solo quien baja con Cristo puede ser elevado con Él.

- Palabra que nos alcanza hoy

Tal vez esta liturgia quiera recordarnos algo esencial: que la oración que salva no es la más elocuente, sino la más sincera; que la santidad no consiste en no caer, sino en volver siempre confiando; que la victoria de la fe no está en tener razón, sino en guardar el amor hasta el final.

El fariseo oró de pie; el publicano oró de rodillas.

El apóstol combatió, sí, pero con las manos vacías y el corazón lleno de gratitud.

Y el pobre del Eclesiástico sigue clamando hoy en tantos rostros heridos: el suyo es el grito que Dios nunca deja de oír.

Oración final

Señor Jesús, Dios de los pequeños y defensor de los pobres, enséñanos a orar con verdad.

Despoja nuestro corazón de la soberbia que compara, del miedo que aparenta, de la palabra que no escucha.

Que nuestra oración sea como la del publicano: breve, sincera y llena de esperanza.

Que nuestra vida sea como la de Pablo: entregada, perseverante, confiada en tu fidelidad.

Y que nuestro clamor, como el del pobre del Eclesiástico, atraviese las nubes y llegue hasta tu corazón.

Haznos humildes para ser escuchados, pobres para ser enriquecidos, y fieles para recibir, al final del camino, la corona de tu misericordia.

Amén.

Marynela Florido S.